早いもので、大工大を卒業して48年目となり来年の誕生日で古希を迎えます。多くの方々のお父さんや祖父の歳になったと思うと、年月の流れを実感する今日この頃です。

常翔学園校友会に記載した私の自己紹介をご覧頂いた電子クラブの前会長さんからご依頼を頂き、寄稿させて頂くこととなりました。自己紹介文をそのままでもいいので、との言葉を頂きましたが、いざ筆を進めると学生時代からの様々な事柄が走馬灯のように蘇えり、なかなかまとまりません。徒然なるままに5つのテーマで書いてみることにしました。私の経験談をOB短信としてご紹介させて頂きます。

先ずは、【要約】を示しますので、関心のある部分だけでも読んで頂ければ幸いです。感想やご意見をお聞かせ頂けるようでしたら、末尾に示すメルアドへお寄せください。

新たな出会いをお待ちしております。

【要約】

●1.サイクリング同好会(後に体育系クラブ所属の部となりました)との出会い

大学生活の四分の一は、自転車のサドルの上で過ごし、心身共に人生の肥やしに!

●2.『自分が興味を持ち好きなことをやれ!』という言葉に共感

ものを創ることが大好きで、勉強と感じなかった “物理” (ものの理) との出会い

・第1種ME技術者 認定試験合格 ・国立大学での10年間に渡る非常勤講師

・専門学校で国会資格である臨床工学士向けの講師 ・複数の学会での講演

●3.指導教官に勧められた企業への入社、そして東京へ

入社3年後に企業内企業へ (当時は週刊誌を賑わした流行語となりました。)

“江戸時代に自動車を売るようなもの!?”

これはプロジェクトXだ!(最大手の製薬会社でのシステム導入とプログラム開発)

京大で出会った海外からのレジデントの言葉 “ You are a magician ! ”

プログラミング言語はコンピューターへの通訳であり翻訳だ。

●4.大企業の子会社で働いたサラリーマン生活から、リストラに遭遇し独立へ

学系単科大学卒での社長就任数がトップクラスの大工大、その一人に成りました。

経営者(独立するってどういうこと?)

いろんな立場で世の中を見ることができました。

良くも悪くも、何があるか分からないのが人生!?

・海外へのシステムの輸出 ・TV番組出演

●5.後任者育成のための引継ぎと退任、そして新しい事業へ

万博ボランティア活動を利用した引き継作戦へ

息子が営むボードゲーム&レンタルフリースペースでの新事業へ

多くの人が集える場所を提供して行きたい。

【本文】

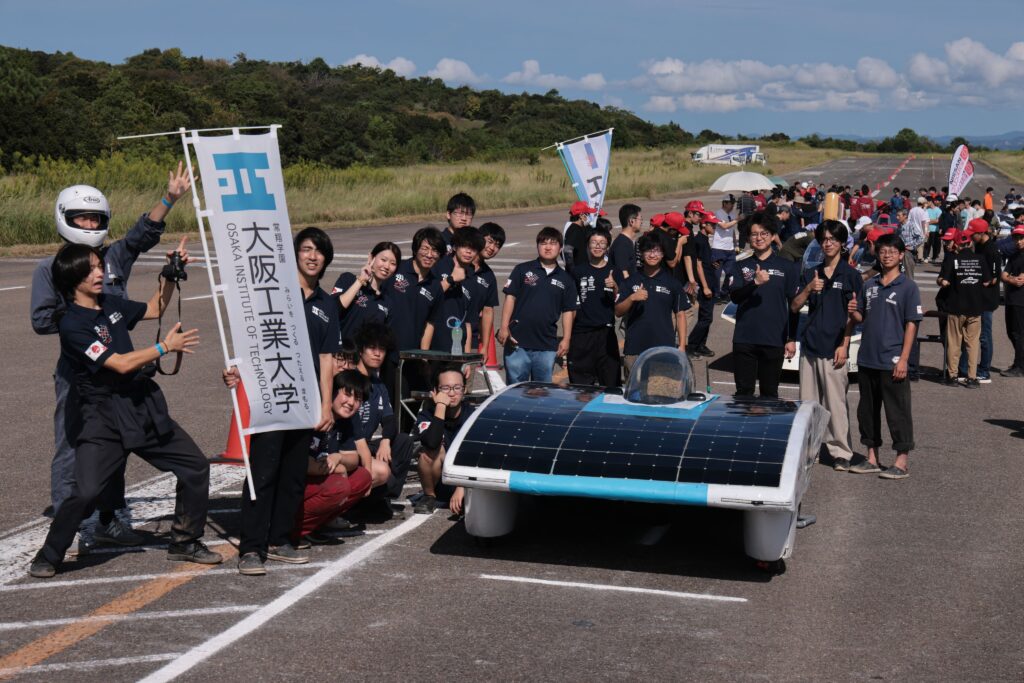

●1.サイクリング同好会(後に体育系クラブ)との出会い

大学時代ではサイクリング同好会に入会し、週末と連休には近隣にポタリング。夏休みには、北海道・東北・信州へ、春休みには、伊豆半島~西関東・広島~九州・四国へと、各地の林道や峠を巡りました。年間の3カ月間はサドルの上で過ごし、卒業時点では地図なしで全国何処へでも行けるようになっていました。

毎年の淀祭の時期には、部室前を起点と終点とて450kmを走る耐久レースに参加し、24時間のあいだ寝ずに走り、おにぎりが切れると車のガス欠の様に走れなくなる経験もしました。

当時の同好会は西日本大学サイクリング連盟に加盟しており、愛媛大、岡山大、徳島大、大阪大、立命館大、和歌山大など各大学が主管したラリーにも参加し、合宿を通じて多く友人に出会えることができました。女子大学生からのラブレターも淡い思い出となりました。

又、大工大のサイクリング部では、轟輪(ごうりん)会と称するOB会があり、還暦を過ぎた今でも幅広い年代の仲間と共に年5回は走ったり飲んだりと、活発な交流が続いています。

自転車によって鍛えられた脚力とこれらの多くの人脈は、私の人生の肥やしとなっています。

●2.『自分が興味を持ち好きなことをやれ!』という言葉に共感

私は高校物理と数学が好きで、大工大に入学できました。

特に物理は、私にとって勉強の対象ではなく、f=ma:運動の法則や、mgh:位置エネルギー、mv²/2:運動エネルギーなどは、自転車に乗っていると体で感じられる自然の法則であり、“よく気付いて整理したな!”、“面白い!” という感覚でした。数学ではフーリエさんの考えた変換技術も、掛け算と足し算だけで波形の似具合が分かりスペクトル解析ができることも、“理に適っている!” 、“よく見つけたな!” と感心しました。

昔から単に暗記する勉強は苦手でしたが、工夫をしてものをつくる(創る/作る/造る)ことが大好きでした。暗記ではなく、“ものの理(ストーリー)” を感じることで自然と覚えてしまえた物理と数学も大好きでした。これら2つの大好きが私の人生を導いてくれました。

30歳代に日本生体医工学会が認定する第1種ME技術者に合格し、複数の学会で “生体電気現象の測定ノウハウ” に関する講演をさせて頂き、晩年には旧帝大でもある九州大学にて生体情報処理演習の非常勤講師を10年間務め、国家資格である臨床工学士に成るための専門学校の講師も務めることができました。一工大生が旧帝大の国立大学や専門学校で講師を務めるなんて想像もできませんでしたが、人生、何があるか分かりません。

『自分が興味を持ち好きなことをや!』という言葉に共感しています。

●3.指導教官に勧められた企業への入社、そして東京へ

大学時代の卒業研究では、波形認識とスペクトラム解析による音声認識研究を通じて勉強をさせて頂き、卒業後は指導教官に勧められた大手電気メーカーの子会社である医療計測機器メーカーに入社して22年間を過ごしました。

当初は東京に赴任したものの、直ぐにセールスエンジニアと称して大阪へUターンすることになりました。3年目にはコンピューターメーカへ転職の誘いもありましたが、結果的には留まることになり、この3年間は扱っている全ての医療計測機器を知り、ユーザーを知り、販売の仕組みも知れ、修行の期間となりました。又、現地でエンドユーザーと直接会い、ニーズを知ったことは、後の仕事の肥やしとなる貴重な経験となりました。

その頃、開発部門では初のプログラミングができる計測用コンピューター(以降:シグナルプロセッサーと示す)の開発が進み、発売されようとしていました。8ビットCPUが出回ろうとしていた時期に、マイクロプログラミング方式を採用し、ビットスライサで構成された可変構造CPU(16bit/32bit)を有し、アナログ信号の計測用にサンプリングクロック1μS、32ch対応のAD変換機能と、標準512Kbyte(オプション:4Mbyte)のメインメモリを装備したオリジナル製品でした。専門用語で分かり難いと思いますが、今でも通用するスペックで、当時(1980年)なら化け物のようなマシンが¥880万円で発売されたのでした。

ここからは、プロジェクトX風に示していきます。

このスペックは、後にNASAから小型化をしてラップトップ型に出来るなら欲しいと言われた程のスペックだった。

パソコンも未だ普及していなかった時代、プログラムができる者は社内には少なく、当時の管理部門と営業部門では皆無だった。

コンピューターを理解し販売する体制がないまま、シグナルプロセッサーが発売されていた。

これは車に関する知識も常識もないまま “江戸時代に自動車を売るようなもの” だった。

『時速100㎞で走れる。ということは、大阪から東京まで6時間で行ける!?』

しかし、江戸時代には自動車が通行できる橋もトンネルも高速道路もなかった。

ソフトウエアのことを眼中にないまま、言葉が独り歩きしていた。

『行けます。(出来ます)』

お客様が発注し、会社は受注した。そして、シグナルプロセッサーが納品された。

最低限のOSだけで、必要な各種のソフトウエアは未だ揃っていなかった。

『出来ない!』

大問題となった。

責任者が再三に渡りユーザーへ訪問して詫びるが、いつまで経っても解決の目処さえ立たなかった。

入社3年の新人が言った。

『お客様が要望されるプログラムのサンプルを作ればいいだけでは?』

大問題の渦中に、誰もこのシンプルな解決策を口にする者はいなかった。

開発者の製品コンセプトに、医学の研究分野でやりたいことを3時間や3日間で実現できる生体信号処理用プロセッサを作りたい。という基本思想があった。

新人は、念のため具申する前に開発責任者に尋ねた。

『このシグナルプロセッサーで、出来ますよね!?』

開発責任者は言った。

『止めとけ!』

関係者からの開発者への無知で不条理な責めと、新人を巻き込みたくないという開発者の思いが伝わってきた。「出来ない」とは言わなかった。

新人は、この言葉で確信した。出来るということを!

営業部門である大阪支店に、アプリケーションプログラムを開発する部署が新設された。

相談する上司も先輩もいない、お客様と向き合い試行錯誤をしていくしかない。

正に"企業内企業"の立ち上げとなった。

3日間の開発期間を設け、新人と同世代の2人が昼夜を問わずプログラムを創り続けた。

お客さんの要望されていたプログラムが出来た。

“動物の瞬時心拍、血圧、血流などを計測しリアルタイムで解析してトレンドグラフを表示する。” というものだった。従来は記録紙から読み取っていたが、その場で自動的に読み取り記録されていく、かなりの省力化とスピードアップが図れる。と、同時に読み取りミスもなくなるものだ。今ならAIだと言われるかもしれない。

そして、お客さんの研究所にこのプログラムを届けて実行して見せた。

数十ページに及ぶプログラムリストは、納品した1週間後には全て解読され理解されていた。

大手製薬メーカーの備品購入の責任者でもある開発部長は涙を流して喜んだ。

『欲しかったものはこれだ!』

お客さんからの力強く、温かい、新人への感謝の握手とその温もりは、今でも私の心の中で消えることはない。

ある時、京大の麻酔科でシグナルプロセッサーの実演デモを行った。

要求に従ったプログラムをその場で入力した。

3時間で出来た。

担当した海外からのレジデントは、“ You are a magician ! ” と叫んだ。

お客さんの要求を信号処理用の専用プログラミング言語を使って翻訳して、シグナルプロセッサーに伝えただけだった。

プログラミングは、プログラム言語を利用したコンピューターへの通訳であり翻訳だ。

双方の文化や言葉の背景を知らないと、通訳や翻訳は上手くできない。

プログラミングは理系だけでなく、文系と言えると感じた。

その後も、シグナルプロセッサーの研究用システムは、売り上げを伸ばし続けた。

社内で表彰され、ドイツのデュッセルドルフで開催される国際医療機器展示会へ招待された。ケルンの大聖堂には圧倒された。初めてのヨーロッパだった。

●4.大企業の子会社で働いたサラリーマン生活から、リストラに遭遇し独立へ

その後、医療機器事業からの撤退に伴い子会社の営業部門は米国のGEグループに移管されました。リストラでした。そして、事業内容が大きく変わったため独立の道を進むことになりました。最初の半年間ぐらいは、不安でいっぱいでした。その時、救ってくれたのは息子と妻でした。病院の門を叩いていたら、鬱病の診断履歴が残されていたことでしょう。

継続は力でした。起業したことに慣れ、そして不安は解消していきました。時間が解決してくれました。そして、独立後26年目を迎えています。

西日本の工学系単科大学で、我が母校は一番多くの社長を輩出していることを帝国バンクのデータで知り、その一人になったことを知りました。

大工大生が多くの社長となる理由が、なんとなく分かった気がします。

経営とは? 答えは一つでなく、私には答えるだけの経験はまだまだ足りません。

商売においては、『金を追うな!追えば逃げる!』、『ヘビの様クネクネと進め』、『問題は気付かなければ問題ではない』、『儲けるとは、字の如く信者をもつこと』、『意識は行動を生み、 行動は習慣となり、習慣は人格を作り、人格は人生(運命)を生み出す。』などの言葉は、身に付きました。その通りだと、

サラリーマンなら会社や上司や同僚、部下の悪口を言っても直ぐに給与がなくなるわけではありませんが、経営者となると他律要因ばかりを言い、立ち止まっているとあっという間に収入がなくなります。良くも悪くもダイナミックに自分に帰ってきます。

独立後も生体信号の計測から解析を行い、信号処理や各種制御を行うソフトとハードから構成されるシステムを製造・開発し、大学や官公庁、企業における人間工学、心理学、医学、体育学分野の研究室(所)をお客様として、科学研究に関わる事業を続けることができました。

この頃には、880万円もするハードウエアは不要となり、パソコンで対応ができる時代となっていました。高価なハードウエアを使用することなく、生体信号処理の文化とソフトウエアを移管することだけで対応することができました。専門知識と職人芸が必要とされ、大手企業では対応できない特注対応の狭い市場でした。

脳波や筋電図などの生体信号のみならず、各種物理現象の計測処理も行い、PICやFPGAなどを利用した特注デバイスも製造販売をしてゆき、リアルタイム制御やフィードバックなどにも対応するようになっていきました。

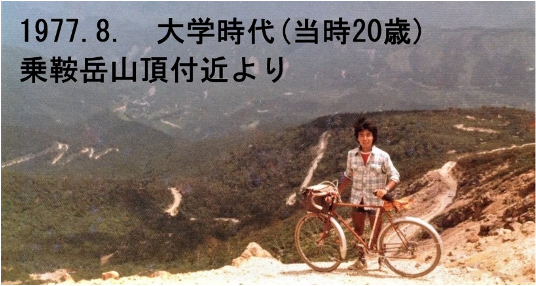

生理心理学分野で利用されている「隠匿情報検査」(いわゆる嘘発見器)の研究用システムも扱っており、“科捜研の女” には、複数回に渡り弊社の製品とデーが出演しました。

“刑事ゆがみ”、“フジTV特番” などでも弊社の製品とデータが出演し、“でんじろうのTHE実験” では、製品と共に私自身も白衣を渡され出演することになりました。

昨年には、インターネットTVの恋愛リアリティショーという番組制作で、2週間にわたるロケに立ち会うこともありました。

いずれも、今までの実績と口コミによるものでした。

●5.後任者育成のための引継ぎと退任、新しい事業へ

会社に在席しているとついつい私が対応してしまい後任者が育ちません。老害をなくすべく相談役となりバックアップすることにしました。そんな時、2024年の春に万博のボランティアの募集を知り応募しました。私の在席時間を確実にそして、徐々に削減しようという作戦でした。運よく会場ボランティアとまちボランティア両方に採用され、会場と大阪の主要ターミナルで50回の案内活動を行うことができました。ミャクミャクの折り紙もたくさん作り、作り方教室も開催しました。その結果、自然な流れで2025年12月に会社役員を退任し、後継者に引き継ぐことができました。

数年前より地下鉄『千林大宮』4番出口より徒歩40秒の場所で、サブビジネスとしてボードゲーム&フリースペース 遊季(Yu-ki)を始めていました。息子が店主で私がサポートする形です。RC4階建で個室を売りとしたスペースとなっておりおよそ500種のボードゲームで遊んで頂けます。又、フリースペースとして、会合や各種セミナー、ワークスペースとしてのご利用にも最適です。

皆様方のビジネスや同窓会の2次会で安価にご利用頂けるスペースです。懐かしい千林大宮界隈での同窓会はいかがですか? 飲食物の出前や持ち込みも自由ですので、ご利用の際は、私までご連絡ください。

詳しくは、“千林大宮 遊季” で検索してください。

ボードゲーム&フリースペース 遊季(ユウキ)

HP ⇒ https://bodoge.hoobby.net/spaces/senbayashi_yuki

又、嘘発見器だけでなく、脳波や筋電図、自律神経解析の体験セミナーを大阪市生涯学習インストラクターバンクに登録して開催しています。“大阪市生涯学習インストラクターバンク 金子秀樹” でWeb検索して頂くと概要がご覧いただけます。グループでお申込みいただけますので、大阪市生涯学習センター(06-6345-5000)まで、お問い合わせください。

家庭用の嘘発見器が欲しい方も歓迎します! 製品の性格から一般販売はされていませんが、卒業生の皆様へは分析ノウハウの説明を含めて対応させて頂きます。

生体信号を活用したシステムを検討されている方、衣食住に係る快適性などを研究対象とされている方、リアルタイム処理を行うデバイスのアウトソーシングを検討されている方、そして、独立を目指されている方にも役立つ経験談をお伝え出来ると思います。

今までの私共の経験や知識が、お役に立てれば嬉しい限りです。

間もなく古稀となりますが、気持ちと脚だけは若いと自負していますので、気楽に声をかけてください。私のメルアドは、kaneko (アンダーバー) hideki @msn.com です。

ご連絡をお待ちしています。